Quando

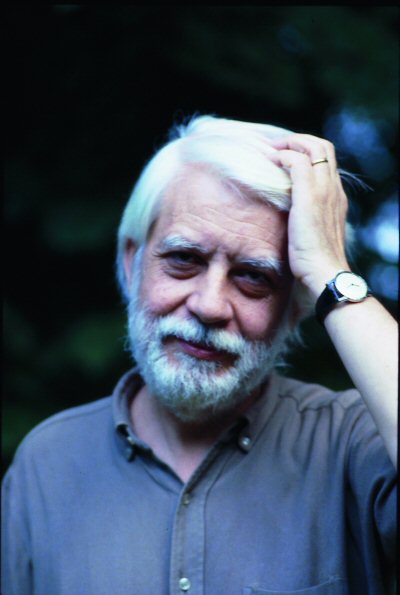

scrive, Marco Belpoliti, rispetto a ciò di cui parla, – anche se in ogni cosa è

sempre dentro, perché non parla mai, neppure se richiesto, di qualcosa che non

ama o non lo interessa, che è poi la stessa cosa, almeno per lui – di

solito fa un passo in fuori, per vedere

meglio le connessioni, le differenze, le sfumature, i rimandi, le implicazioni,

come un geografo, o come uno studioso-camminatore che si ferma a guardare da

una terrazza o da una gobba della campagna, o al massimo da una collinetta; e

allora in ogni cosa lui c’è, ma è come se si sottraesse, come se non volesse

che si noti nemmeno qualche lembo della sua ombra come ogni tanto i fotografi

hanno il vezzo di lasciare intravedere nelle loro immagini, mentre invece, a

ben guardare, a non lasciarsi trascinare dalle molte cose che ci racconta e

descrive, da tutte quelle illuminazioni e curiosità che ci dona e ci fa

scoprire, lui dentro c’è sempre tutto, corpo e ombra, perfettamente mimetizzato,

come una farfalla o uno di quegli insetti la cui storia ci racconta in tanti

suoi articoli e libri. Nel suo ultimo, bellissimo libro invece, Pianura,

appena uscito da Einaudi, a me sembra che Marco il passo lo ha fatto in avanti,

dentro la materia e la scrittura, in primo luogo per l’inconsueta scelta, per

lui, della narrazione come carattere

primario, perché raccontare racconta sempre anche negli articoli e nei saggi, e

della prima persona come voce narrante, che si rivolge a un “tu” che prende la

forma, come personaggio, di un amico di lunga data con cui il narratore ha

condiviso, e condivide, molte esperienze, ricordi e interessi, oltre che un

ampio epistolario di cui il libro finge di entrare a far parte, ma che potrebbe

anche essere il lettore, soprattutto uno come me, che ne condivide la nascita e

la vita in pianura, se non il luogo di origine preciso, che pure nell’economia

del discorso, e della vita, e io lo so benissimo quanto a me, conta tantissimo;

e poi perché il racconto parte dal vissuto e dalla memoria, pur senza farne il

proprio oggetto principale – perché quello è sempre fuori, ma un fuori visto da

dentro; anzi, con dentro il proprio dentro, sparpagliato sulla superficie della

pianura e che in essa si riflette... –, forse anche a causa degli anni che

passano, che magari non pesano, ma ci sono, e ogni tanto fanno sentire la

propria voce, e allora, invece di difendersene e respingerla come sempre, fosse

solo per pudore, la si sta ad ascoltare, lasciandosene trascinare (incantare),

senza vergognarsi della sua dolcezza. Della sua tenerezza, che secondo me di Pianura

è il tono dominante. Assieme all’affabilità e alla confidenza che rivolgersi a

un amico consentono e che Marco in questo libro orchestra magistralmente, senza

smancerie e viceversa senza le forzature che in questi registri sono sempre

dietro l’angolo, traditore.

E

questa voce parla di ricordi, e di progetti, di viaggi, incontri, figure

famigliari, tanti amici, e tanti maestri, assiduamente frequentati o incontrati

poche volte in carne e ossa o mai, ma che hanno lasciato il segno, che vanno a

disporsi come nei riquadri della centuriazione romana che scandisce la piana

almeno fino al Po, e in certi casi oltre, a disegnarne il paesaggio anche

quando non sono più percepibili.

E

allo stesso modo, quasi senza darlo a vedere, anche da questo libro viene fuori

una vita, la trama larga e forte di una vita che non è solo di chi scrive, ma

anche la nostra, di molti se non proprio di tutti, di una generazione nata

negli anni ’50 e nella pianura e lungo i suoi fiumi, e un po’, ne sono certo,

anche quella di molti altri. Figure memorabili, note e quasi sconosciute,

raccontate in ritratti altrettanto memorabili, da Camporesi a Celati, da Berger

a Scabia, da Marco Martinelli e Ermanna Montanari a Benemerita Annarella e

Giovanni Lindo Ferretti, che vengono a compore, in filigrana, un’autobiografia

intellettuale e sentimentale, un autoritratto per interposte persone,

attraverso le predilezioni, le consonanze, le forme che la relazione affettiva

assume, come un esoscheletro che nasconde e insieme rivela il corpo che vi è

racchiuso, o come quei quadri di Arcimboldo che raffigurano persone o mestieri

o stagioni attraverso gli oggetti della loro attività o le loro caratteristiche

o i loro prodotti ma senza la loro speciosità, o la loro voglia di stupire,

perché leggendo li si vede ad uno ad uno e solo alla fine si riesce a intuire,

sottile, un tracciato coerente e unitario, appena accennato ma a quel punto

evidente e indimenticabile. Se questa autobiografia è tutta “esterna”, con

minime concessioni all’interiorità e al privato, è perché tutta esterna è la

biografia, proiettata verso il fuori, gli altri, i reciproci rapporti, che poi

vengono ripresi all’interno, sezionati e triturati e impastati nelle parole

(per usare metafore relative al cibo, che è uno dei motivi ricorrenti del

libro), perché è l’interno, sono gli affetti, il legante che li fa essere e

durare, per quanto dispersi siano nello spazio e nel tempo. L’andirivieni nella

pianura infatti avviene nel tempo oltre che nello spazio, con soste nei luoghi

segnati da frequentazioni, letture, immagini, viaggi, studi e memorie personali

e famigliari, che il lettore può seguire anche attraverso una mappa disegnata

da Belpoliti e riprodotta nei risguardi all’inizio e alla fine del volume, a

segnalare che il percorso era già iniziato prima della prima parola e non è

terminato dopo l’ultima, che non a caso, anch’essa scritta a mano, disegnata

come i tanti disegni che lo costellano: abbozzi, promemoria, scarabocchi..., è

“eccetera”.

Perché

la pianura comincia che è già tempo, è già storia. Nella sua geografia, e non

solo nella sua geologia, il passato è presente e visibile. Il libro lo dice

espressamente fin dall’inizio, con un capitolo dedicato alla centuriazione ancora

oggi riscontabile in larghi tratti soprattutto a sud del Po, e alla sua riscoperta

da parte di uno dei personaggi marginali e improbabili che costellano la

narrazione e contribuiscono al suo fascino: un soldato e console danese, in

questo caso, che fa la sua scoperta in Tunisia e poi cerca e trova tracce e

conferme nella nostra pianura. Si nasce in uno spazio già misurato, diviso,

lavorato, che contiene nella sua superficie le stratificazioni che ne hanno

determinato i lineamenti. L’unico spazio che non cambia è quello che cambia

sempre, il cielo, con le sue luci che avvicinano o allontano le cose come

lenti, anche se per rendersene conto è necessario un limite, come quello delle

montagne che però non sempre sono visibili, perché spesso l’aria stagna, umida,

quasi densa certi giorni, diafana, persino opaca anche in assenza di nebbia; il

cielo a sua volta cartografato da Ghirri, autore della stupenda foto della sovracoperta,

con le sue nubi e velature, ma senza indicazioni né altro indizio che non sia

quello della cornice dell’immagine. Pianura è un libro di cartografi

scritto da un cartografo. Cartografi di territori reali e immaginari, come il

trecentesco monaco visionario Opicino, o di spazi che solo lo sguardo dettagliato

di chi vive a contatto del terreno può avere.

Nella

pianura lo sguardo dall’alto è impossibile, ci si eleva solo di poco, si è

sempre raso terra, tra le cose, una di loro. Lo sguardo è sempre orizzontale,

l’unica lontananza è l’orizzonte, se non ci sono case o alberi a impedirlo, ma

mobile a seconda dell’aria, lontanissimo col sereno. E il cielo, che allora è

facile popolare di fantasie. (Per questo è bello, ogni tanto, salire in

montagna, o a Bergamo alta, per me, e da lì, se c’è vento a spazzare lo smog,

vedere tutta la pianura, dall’alto, e se si è fortunati arrivare con lo sguardo

fino all’altro confine, gli Appennini, azzurri. Ma di solito, ci sono i paesi

nella caligine, i fumi colorati, qualche macchia di verde residuo, i margini

slabbrati della campagna, della visione. Dall’alto, ma, ancora, non da troppo

da troppo in alto.)

Ma

facciamo un passo indietro, a imitazione di quello di Marco, perché anche a noi

piace guardare come sono fatte le cose, come si articolano tra di loro e come funzionano:

il suo è un farsi indietro abbastanza da poter guardare da fuori, ma non troppo,

senza la pretesa di dominarle, a differenza delle presuntuose vedute aeree

della scienza. No, Belpoliti di solito fa un passo indietro, o due o tre,

quanto basta, per non perdere il contatto, come non lo perde mai dai libri

delle sua biblioteca, anch’essa sparsa sul territorio, e dalla sua memoria di

essi, le cui tessere sembra che vadano a comporsi da sole nei suoi saggi e

articoli e libri, a formare però quello che non è un mosaico ma un affresco,

perché le tessere lì dentro si scontornano e trapassano l’una nell’altra fino a

fondersi senza soluzioni di continuità, non più singolari, ma insieme.

Spiccano, ma come un insieme. Infatti, e questo a me piace molto, non cercano

di colpire nella loro singolarità, non vanno a caccia della memorabilità e della

citabilità anche quando potrebbero ambirvi. Sono disposte nel continuum della

discorsività orizzontale, unite con saldature invisibili, incastrate alla

perfezione come gli intarsi magistrali del duomo di Bergamo disegnati da

Lorenzo Lotto. Entrano nella rete della mente del lettore senza voler

colonizzarla, nemmeno con la malizia capziosa della seduzione, o illuminarla

con un eccesso di watt, bensì come luce diffusa, morbida, che accende nuove diramazioni,

che mostra o traccia nuovi percorsi, che poi, a posteriori, sembrano, e non

erano, già lì, portate da un movimento che le avvolge e le ordina senza fatica,

per quanto varia sia la loro natura e distante, per il senso comune, la loro

provenienza. Per vedere come questo procedimento funziona, basta prestare

attenzione al modo in cui sono costruiti i singoli capitoli, per esempio in

“Pispiò” dove la forma, l’andatura e la tonalità del discorso mimano il parlato

con le sue divagazioni e i suoi salti, e sono invece il risultato di un

meccanismo perfettamente costruito, compatto e unitario proprio laddove si

assume sembianze ramificate e dispersive.

Parlando

di Ghirri, uno dei suoi punti di riferimento, Belpoliti scrive che il suo

obiettivo non era di “denotare ancora una volta la trasparenza, ma piuttosto di

togliere tutta la trasparenza che c’è tra noi e il mondo, e questo per tornare

a vederlo. La nebbia assumerebbe questo compito di condurci alla visione del

mondo così come ci appare.” Chi vive nella pianura padana questa esperienza

l’ha fatta innumerevoli volte e anche se spesso non vi fa caso, ce l’ha dentro,

e la riconosce subito, se solo qualcuno gliela fa notare. Una cosa

difficilissima da realizzare in fotografia. Ora che tutti hanno uno smartphone,

lo possono sperimentare: anche quando sembra fitta, la nebbia nell’immagine

scompare, si sottrae alla vista quasi quanto sottrae alla vista il mondo. Personalmente

ho sempre amato la nebbia proprio per questo: che ti accoglie e avvolge, ti

nasconde e insieme ti espone all’ignoto, che è anche un pericolo e ti rivela a

te stesso; che mentre acceca regala visioni: le cose escono dalla nebbia e ti

vengono incontro nella loro singolarità e nella loro diversità, a seconda della

sua densità e delle “condizioni di luce” sulla pianura, per citare un altro dei

grandi amici e maestri di Marco, Gianni Celati, e a seconda dell’ora del giorno

o della sera, del fatto di ricevere il lume naturale o quello artificiale del

lampioni o dei fari di un’auto, come piaceva tanto a me, quando tornavo a casa

che era già sera e la nebbia era fitta e io prendevo apposta una strada che

attraversava la campagna buia, senza una casa e un lampione per chilometri e

chilometri, tutta curve e piccoli avvallamenti, che si doveva percorrere

lentamente, attento a non uscire di carreggiata e finire in un fosso o contro

qualcuno cha sbucava all’improvviso a piedi o in bici, e gli alberi che la

costeggiavano, in certi punti, uscivano pian piano, uno alla volta, nerissimi,

spogli, meravigliosi, e a volte, quando la nebbia si alzava, era come infilarsi

in un lunghissimo tunnel di buio sopra e attorno, e chiarissimo davanti,

illuminato per qualche metro dai fari e con le robinie e i sambuchi che ti

accoglievano a gruppi, come ad abbracciarti, e il mondo era vivo e ogni cosa sprigionava

il suo incanto prima di sparire; o di giorno, quando le gocce acquistano coma

una tonalità dorata, che diventa scintillio quando la strada porta verso la

montagna e a un certo punto arrivi alla soglia in cui esci verso il fulgore del

sereno ma per qualche attimo sei avvolto da una polvere luminosa, accecante

come quando si sta per rivelare una divinità, e questa divinità è il mondo;

oppure ancora, ed è quella che preferisco, quando si cammina di giorno e tutto

è sempre e solo grigio, in sfumature che vanno dal ferrigno al cinereo, e si

vede poco o niente eppure si va avanti, quieti e sicuri anche se ci si perde, perché anche se non lo

si percepisce, si avverte l’eco del mondo e la sua forma e la sua consistenza e

la sua consolazione, nel tempo sospeso, ininfluente, dimenticato. Sensazioni e

esperienze che anche Belpoliti conosce e racconta nel suo libro. “Per questo la

nebbia, scrive Belpoliti, è lo stato perfetto in cui vedere [lo] spazio [della

Pianura]: l’aperto è incommensurabile e la nebbia non lo lascia guardare.” Il

mondo non è in agguato, si è solo ritratto, lui pure, un passo indietro

dall’evidenza. Dalla sua prepotenza, per delicatezza.

E

anche per questo gli uomini della pianura hanno sempre un che di fantastico, e

di strano, incline all’immaginazione e alla nostalgia, predisposti a quel

particolare stato che viene chiamato “magone” (descritto in uno splendido

capitolo), che persiste a dispetto di tutta la loro disposizione alla

razionalità e alla pratica concretezza del vivere quotidiano, e a volte, a

momenti o per lunghe stagioni, li inghiotte. La lunga schiera di scrittori

emiliani che dal Boiardo arriva a Delfini e poi a Celati, e a Cavazzoni e

Benati e molti altri, di cui Belpoliti parla in questo libro aggiungendosi alla

schiera, è lì a dimostrarlo. E immaginazione è “tutto quello che racconto qui.

Sono cose vissute, ma nella memoria, col tempo hanno preso una strana forma,

come di sogno, a volte”.

Anche

quando il discorso fila via, foealizzato sulle storie da narrare e le figura da

ricordare, lo sguardo e la mente si muovono in continuazione e perlustrano i

paraggi e le lontananze, e all’improvviso si insinuano un dettaglio,

un’osservazione, una considerazione veloci, ma che lasciano il segno, accendono

e velocemente spengono una lucina, perché la lettura ti trascina avanti, la cui

traccia ti resta nell’occhio e nella testa ai margini del flusso, per cui spesso

te ne accorgi soltanto dopo, quando sei già passato oltre, con un effetto

ritardato, così che rallenti e torni indietro a rileggere, per poi riprendere

con quell’immagine o la riflessione ben salde, ormai ineludibili, che si

irraggiano anche sul seguito e lo illuminano di luce nuova, mostrando aspetti e

sfumature che erano rimasti nell’ombra, o invisibili (come quella sulle scale a

p. 252).

Così,

di luogo in luogo, di figura in figura, Belpoliti, come dice lui stesso, chiama

a raccolta il passato remoto e recente, gli amici lontani o scomparsi e riesce

perfettamente in quello che, in una rara ammissione personale diretta (di

solito espone ciò che è più intimo

parlando degli altri o con le loro parole), era l’obbiettivo che aveva in mente

scrivendo questo che è il più bello dei suoi libri, “rimettere insieme i pezzi

sparsi della [sua] vita”.

L’ultima

scena è al cimitero dove sono sepolti i genitori. Pianura è un omaggio

anche a loro, una memoria discreta e un congedo. Quello che prende forma e

viene a consapevolezza quando il narratore si accorge di aver trascurato troppo

a lungo e quindi lasciato seccare e isterilire la madre dell’aceto lasciatogli

in consegna dal padre, che l’aveva invece curato per tutta la vita, nel

bellissimo capitolo intitolato appunto “Aceto”, come vero e proprio taglio del

cordone ombelicale, che però il racconto riannoda simbolicamente e appiana

nella dolcezza della malinconia.

Le

ultime parole del libro, prima dell’“eccetera”, sono “necessità” e “modestia”:

un doppio sigillo.

Questo articolo è uscito l'8 marzo 2012 su "Le parole e le cose", che ringrazio di averlo accolto, in particolare nella persona di Italo Testa.