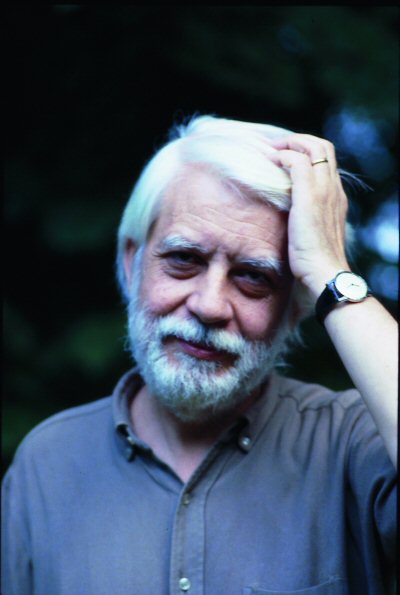

Giovanni Giudici è nato vicino a La Spezia nel1924 e vive da tempo a Milano. La vita in versi (1965), Autobiologia (1969), Obeatrice (1972), Il male dei creditori (1977), Il ristorante dei morti (1981) sono le sue principali raccolte poetiche, tutte edite da Mondadori che ha pubblicato anche negli Oscar, Poesie scelte (1957-1974). Critico letterario di L’Espresso e L’Unità, ha raccolto parte dei suoi interventi in La letteratura verso Hiroshima (Editori Riuniti, 1976). Della sua notevole attività di traduttore conviene ricordare almeno l’Evgeij Onegin di Puskin negli Oscar e Addio, proibito piangere e altri versi tradotti (Einaudi1982).

Dice Giovanni Giudici, in assoluto uno dei più importanti poeti del dopoguerra, che alcuni hanno potuto scambiare ciò che scrive “per una poesia molto semplice e dimessa, mentre in realtà la semplicità è solo una maschera”. Una scelta, cioè, e il risultato di un lavoro complesso.

E’ un’osservazione che in un certo senso vale anche per la sua persona, composta e misurata e “di solido buon senso”. A prima vista. Perché il suo atteggiamento anti-intellettualistico, l’attenzione verso la concretezza e la dominante razionale del suo discorso si aprono non di rado ad un uso non spettacolare, ma appunto per questo più significativo, del paradosso e ad una diffusa frequenza ironica che, lungi dall’essere la solita forma di difesa, si rivela come un diverso aspetto della razionalità e l’effetto della consapevolezza che certe cose, le più importanti in poesia, mal combaciano con una forma esclusivamente argomentativa. Niente impedisce che ne abbiamo una, certo: solo che è sempre opportuno ricordare che c’è una sfasatura. Così come niente impedisce che ironia e argomentazione entrino nella poesia.

Chiedo allora a Giudici che ruolo hanno nella sua.

“C’è nella parola stessa un’ironia oggettiva. Come la parola ha in poesia una sua virtù autoliberatoria, tanto importante in un’epoca in cui tutti i significati paiono cancellarsi anche per ragioni tecnologiche,così ne ha anche una autoironica, poiché è in sé fortemente ambigua e sfiora aree di significato contigue. L’ironia e il lapsus, la poesia lo sapeva prima della psicanalisi, sono già nella lingua”.

Cosa intende esattamente per “virtù autoliberatoria”?

In poesia non siamo noi che diciamo o decidiamo di dire le parole, sono esse che si dicono attraverso di noi, liberando i significati. Come suggerisce il vecchio concetto di ispirazione, al quale io credo ancora, noi dobbiamo solo lasciare spazio a questa capacità della parola di autoliberarsi. Bisogna chiedere pochissimo alla poesia, anche se poi questo minimo, come ciò che chiede K. nel Castello: una casa, una moglie… è il massimo.

E’ come dire che bisogna escludere l’intenzionalità dalla poesia?

E’ l’eccesso di intenzionalità ad essere molto pericoloso. E’ un peccato contro lo spirito, un tentarlo: il più grave peccato. Come l’oratore deve pensare a svolgere una propria argomentazione e non al possibile effetto delle sue parole sugli ascoltatori, così, dice Leopardi nello Zibaldone, il poeta non deve pensare all’effetto della sua poesia o ai critici, ma dovrà limitarsi a narrare, esortare e compiangere, a seguire cioè la spinta del sentimento che lo porta a scrivere, a esprimerlo in modo autentico, certo con l’ausilio di tutti gli strumenti dell’arte, e poi aver fede nella propria parola, e il resto (cioè la possibilità di riuso del testo poetico) sarà dato in sovrappiù.

Che spazio potranno avere allora gli elementi narrativi e argomentativi?

Goethe diceva che per fare una poesia è innanzitutto necessario un buon argomento, come ci dev’essere un interesse iniziale del lettore che faccia da stimolo e lo attiri nella poesia, anche se poi scoprirà che magari l’essenziale è altro. Quanto all’argomentazione è uno degli elementi meno considerati della poesia, ma secondo me uno dei più importanti. C’è nella lingua poetica anche una pseudologica che porta a delineare sillogismi e pseudosillogismi che esprimono certe cose con estrema lucidità, elementarità ed essenzialità. Shakespeare ne è ricchissimo. Naturalmente, come ogni altro in poesia, è un elemento che non vive isolatamente. Ma perché è molto persuasivo? Perché è scritto in versi, ha un certo suono, un certo ritmo, una certa ricordabilità. Quasi come un’espressione aritmetica.

E gli elementi, diciamo, fisici della lingua poetica?

Certo, sono fondamentali, tanto che la lingua io non la chiamerei language ma tongue. E’ una cosa e l’altra cioè, è una funzione corporea preminentemente, ma anche etica e esistenziale. Una cosa è sicura: la lingua non è la linguistica.

L’ultimo suo libro è di traduzioni? Può dirne qualcosa?

Il libro inizia con la traduzione di un poeta (J. Donne) che in un certo senso rappresenta quello che in passato, e per pura suggestione dell’epiteto, avrei voluto essere: un poeta metafisico, e termina con quella di un tipo di poeta che, anche se temo di non poterlo più, vorrei ora diventare: un poeta romantico. Una parola questa che, usata oggi, comporterebbe un lungo discorso, ma con essa io a grandi linee intendo un poeta capace di coinvolgere i sentimenti di altre persone e soprattutto di liberarsi dal proprio io personale, facendo veramente in modo che, come dice Rimbaud, io sia un altro e non sempre io.

Può specificare il senso di questa formula che ormai tutti usano ma poi ciascuno intende a modo suo? Crede che l’io della poesia sia fittizio?

L’io di ogni poesia non è fittizio; quando scrivi è vero, anche se, nel momento in cui la poesia si configura e si pone come poesia, non è più un io privato, non è più legato all’identità dell’autore e può essere l’io di qualunque persona legga la poesia e ne partecipi il senso, si senta coinvolta e dica (per semplificare): succede proprio così anche a me.

Vorrebbe ritornare sul poeta romantico, che mi ha incuriosito?

In questo senso molto importante per me è stata la traduzione di Puskin, che ho appena rifatto quasi completamente e che ora uscirà come opera mia: l’Onegin di Puskin, in versi italiani di G. Giudici. L’ho fatto per cercare di recuperare qualcosa che nella nostra tradizione è mancato. Non abbiamo infatti una grande poesia romantica: l’unico grande poeta romantico da noi è stato il Manzoni, che peraltro molti disprezzano come poeta (io invece darei tutti i miei libri per aver scritto Gli inni sacri e i cori dell’Adelchi).

Mancando la poesia romantica ci sono mancate anche determinate esperienze stilistiche, per esempio il verso giambico, un verso che sia armonioso, cantato, popolare e naturale soprattutto, e che non sia una cantilena.

Per finire potrebbe dire qualcosa a proposito della recente polemica, che lei ha contribuito ad innescare, sull’uso troppo rigido ed esclusivo di metodologie formali e strutturali?

Anche tralasciando i loro aspetti sociologici e pratici, io non condivido queste metodologie “scientifiche”, che sono troppo limitative e dimenticano inoltre il giudizio del valore. La poesia poi, finché potrà sopravvivere, deve avere e ha dei fini che trascendono la sfera puramente letteraria e poetica. Recentemente sono stato colpito leggendo ciò che diceva H. Sienkiewicz, l’autore di Quo vadis?: scrivo per confortare (nel senso sostanziale della parola) i cuori dei miei compatrioti. Ora io non so se scrivo per confortare, o per fortificare, i cuori, ma sono convinto che se la letteratura viene meno ai suoi effetti extra-testuali si può anche chiudere bottega: va bene solo per i seminari universitari.