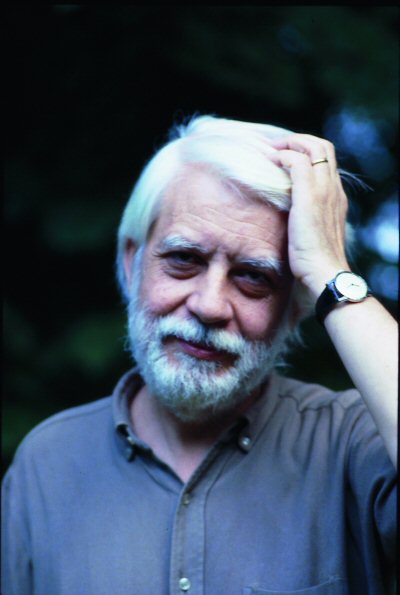

Ho commesso l’errore di andare a intervistare Giovanni Raboni nella sede della casa editrice da lui diretta. Così, nonostante la sua grande affabilità e intelligenza, ne sono uscito con un po’ di amaro in bocca. Perché non mi è stato possibile indurlo a lasciarsi andare e a dire cose che non scriverebbe mai pronunciandosi sulla sua poesia in particolare o su problemi più generali. E la colpa non è della naturale pacatezza e riflessività di Raboni, ma di un maledetto telefono che continuava a squillare. Lui rispondeva pregando per lo più di richiamare e subito ritornava a me, ma ogni volta, per riprendere il filo del discorso, doveva compiere uno sforzo di concentrazione, che poco spazio finiva col lasciare agli abbandoni e alle vie traverse che io invece prediligo in questi colloqui. E’ servita a poco anche la mia arma segreta, la più disarmante in genere, e cioè la moltiplicazione delle domande cretine, che nessuno, non fosse altro per cortesia, ha mai il coraggio di rinfacciarmi, almeno apertamente.

Raboni infatti, esercitato a un costante autocontrollo per la sua attività editoriale e di critico (vedi per esempio Poesia degli anni Sessanta Editori Riuniti, Roma, 1976), trovava sempre il modo di farle sembrare quasi intelligenti, ciò che, in fin dei conti, tornava a maggior lusinga sua più mia, e senza benefici di ritorno. Ahimè doppiamente gabbato così: sconfitto da un telefono e ferito nel narcisismo. Meglio rimuovere allora, e trascrivere l’intervista.

La tua generazione è quella dell’avanguardia, eppure nella tua poesia non c’è traccia di violenza linguistica. Come mai?

Io assumo la lingua in blocco, come un dato, senza per questo mimare il linguaggio quotidiano, perché credo che la lingua sia un meccanismo troppo delicato perché possa permettermi di scherzarci. Ho l’impressione cioè che la poesia sia un modo non di violentare il linguaggio e di montarlo pezzo per pezzo, ma di usarlo rispettandone le strutture, in un’altra direzione. Si tratta però di un atteggiamento personale che non pretendo valga per tutti; e infatti ci sono alcuni poeti che lavorano sulla lingua che io amo molto.

Mi sembra che, specialmente nei primi due libri (Le case della Vetra e Cadenza d’inganno, Mondadori, Milano, 1966 e 1975), ci fosse invece una grande attenzione per gli oggetti.

Partire dall’oggetto, ma sempre in qualche modo spiazzandolo, è una mia tecnica ricorrente. Allora ero molto attento a certi paradigmi culturali e a una certa idea, o mito, dell’oggettività, così che a volte mi nascondevo dietro una serie di parametri, di oggetti-maschera, di “correlativi oggettivi”, mentre in seguito c’è stato un progressivo smascheramento.

C’era anche una forte presenza del sociale, specie in Cadenze d’inganno, e dell’ambiente, soprattutto cittadino.

L’attenzione all’ambiente e al sociale si radicava in una certa idea della città come corpo, che spesso corrispondeva all’uso di un linguaggio comune e basso, e della vita urbana, che si basava su motivazioni di natura più poetica che ideologica: per esempio in Baudelaire [che Raboni ha tradotto infatti].

Cosa ti sembra sia cambiato in maggior misura in Nel grave sogno (Mondadori, Milano, 1982)?

C’è da una parte un tono più febbrile una maggior rilevanza dell’elemento onirico e dall’altra una maggior frontalità, una prospettiva più assiale, una minor tendenza a estromettere dalla poesia il suo oggetto e a farne un antefatto. Si ha forse l’impressione di una maggior presenza della realtà, ma si tratta soprattutto di una diversa tecnica prospettica.

Prima hai accennato a un progressivo smascheramento. Come si è manifestato in pratica?

Attraverso una più forte compromissione della persona. Prima cioè il discorso era prevalentemente calato o nascosto negli oggetti, poi, a poco a poco, è diventato il discorso di una prima persona che finge di essere una terza persona, che non si confonde con l’autore quindi, fino giungere alla quasi coincidenza attuale, diffratta attraverso la finta semplicità del linguaggio e la logica asimmetrica del sogno.

Questo percorso asintotico di avvicinamento all’impossibile coincidenza, che modificazioni ha introdotto nel tuo linguaggio?

Mi ha indotto a cercare, dal punto di vista strutturale e lessicale, una maggior trasparenza; ciò che non impedisce tuttavia al discorso di essere più sostanzialmente oscuro. Il linguaggio più puro e cristallino l’ho perseguito probabilmente proprio per permettere di vedere l’oscuro. E’ sempre un offrire uno sguardo su di un buio. Ci sono sempre oggetti ecc., ma come sintomo di qualcosa d’altro, non più nella loro materialità.

E quali sono i problemi sorti dall’uso della prima persona che naturalmente la compromissione maggiore ha comportato?

L’io poetico mi ha creato soprattutto problemi di registrazione dei toni. Prima mi veniva più spontaneo pensare che intervenendo altre voci, il tono potesse essere o quasi materico o ironico o comunque distaccato. Quando senti invece che l’intervallo tende a restringersi e ad annullarsi quasi, quando la voce recitante, il soggetto, è in prima persona, allora è chiaro che il distacco non funziona più o devi recuperarlo in un altro modo, perché d’altra parte c’è sempre il desiderio di evitare un certo tipo di liricità o di enfasi. Non mi sento di alzare troppo il tono come per esempio tentano di fare alcuni nuovi poeti, né di rinunciare alla linearità e all’effusione. Ho cercato allora di ottenere effetti di velatura, in termini di sonorità. Il problema resta di mantenere nel proprio registro vocale la manifestazione “diretta” di quanto uno ha da dire.

Anche rispetto a questo qualcosa si sono verificati degli spostamenti. Per esempio per quanto concerne la morte.

C’è meno in senso letterale, forse perché c’è una maggior vicinanza reale. Nei libri precedenti c’era spesso una poesia contro la morte, che era soprattutto però la morte degli altri; ora invece è come uno sfondo costante. In Nel grave sogno è più presente l’amore, la tenerezza. Ho avuto l’impressione che fosse una svolta necessaria, il modo per ricominciare.

E’ tutto dettato da una specie di urgenza vitale allora?

Si parla sempre da una qualche mancanza, o vuoto, che si è venuto a creare… la scrittura nasce sempre da un vuoto: non nell’infelicità né nella mancanza di vita o di desiderio; anzi al contrario. La scrittura non è un surrogato della vita, anzi la vita diventa più vita nella scrittura, così come la scrittura diventa più vera in ragione della quantità di vita che ci metti.

E’ più un vuoto di attenzione, di concentrazione, momenti come di cedimento nei quali la necessità di caricarsi, di fare esperienze, subisce come un piccolo arresto, aprendo in tal modo lo spazio alla nuova concentrazione che ti serve per cominciare.

Nessun commento:

Posta un commento